Soziale Medien im Bevölkerungsschutz und Katastrophenmanagement

Die digitale Transformation prägt zunehmend auch den Bevölkerungsschutz und verändert Kommunikation, Koordination und Informationsflüsse in Krisenlagen. Diese Themenseite behandelt Chancen, Herausforderungen und Praxisbeispiele rund um den Einsatz sozialer Medien in Krisenlagen.

Digitale Kommunikation in Zeiten des Wandels

Abbildung 1: Katastrophen in den Sozialen Medien

Die rasante Digitalisierung der Gesellschaft verändert auch den Bevölkerungsschutz. Soziale Medien sind längst integraler Bestandteil des Alltags geworden – mit weitreichenden Auswirkungen auf Kommunikation, Koordination und Informationsverarbeitung in Krisen und Katastrophenlagen. Ob Starkregen, Pandemie oder Waldbrand: X, Facebook, Instagram & Co. spielen eine zunehmend bedeutende Rolle, sowohl für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) als auch für die betroffene Bevölkerung.

Potenziale und Chancen

Soziale Medien bieten ein enormes Potenzial für den Bevölkerungsschutz. Durch die Funktionalitäten wie der interaktiven Gestaltung von Informationsbeiträgen sind Menschen in sozialen Medien nicht mehr reine Konsument:innen von Informationen. Durch niedrigschwellige Möglichkeit der Beteiligung sind Nutzerinnen und Nutzer Prosument:innen, also Konsumierende und Produzierende von Informationen zu gleich.

Geschwindigkeit

Informationen können niedrigschwellig, schnell und weltweit in Echtzeit verbreitet werden.

Reichweite

Millionen Menschen sind unmittelbar erreichbar. Technische Barrieren sind vernachlässigbar gering.

Niedrigschwelligkeit

Die Nutzung ist ortsunabhängig und oft kostenfrei.

Interaktivität

Rückmeldungen aus der Bevölkerung liefern wertvolle Lageinformationen.

Resilienzstärkung

Durch Vernetzung und digitale Kommunikation kann effektiv Selbsthilfe (z. B. Spontanhelfende) organisiert werden (Lülf & Fathi 2022).

Herausforderungen und Risiken

Soziale Medien sind weder Allheilmittel noch Bedrohung – sie sind Realität. Dies zeigte sich eindrucksvoll zu Beginn der CoviD-19-Pandemie 2020. Neben der Pandemie sprach die WHO von einer Infodemie, also eine Übermenge an wahren und falschen Informationen, die die globale Bekämpfung der Pandemie begleitet und in Teilen erschwerte (WHO 2025).

So können niedrigschwellig verbreitete digital-produzierte Falschinformationen mit großer Reichweite und Geschwindigkeit praktisches Handeln von Menschen beeinflussen. Bei Anschlägen, wie z. B. am 22. Juli 2016 am Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) in München oder am 20. Dezember 2024 auf einen Weihnachtsmarkt in Magdeburg, konnte beobachtet werden, dass durch sogenannte „Phantomtatorte“ – also Orte ohne tatsächliches Verbrechen – Menschen Fluchtreaktionen zeigten und sich dabei verletzten. Diese Phantomtatorte sind zum Teil durch Falschinformationen in sozialen Medien beeinflusst wurden (Süddeutsche Zeitung 2017).

Für Einsatzkräfte bedeutet diese Risiken einen erhöhten Analyse- und Verifikationsaufwand. Ein Bedarf, dem innovative Formate wie digitale Einsatzunterstützungseinheiten wie das VOST THW begegnen.

Informationsüberflutung

Die Relevanz und Qualität von Informationen ist oft schwer einzuschätzen.

Falsch- und Desinformation

In Krisen und Katastrophen verbreiten sich Gerüchte besonders schnell.

Datenschutzfragen

Öffentlich geteilte Informationen können personenbezogene Daten beinhalten.

Emotionale Belastung

Bilder und Videos aus Katastrophengebieten können für einen Konsument:innen psychisch belastend sein.

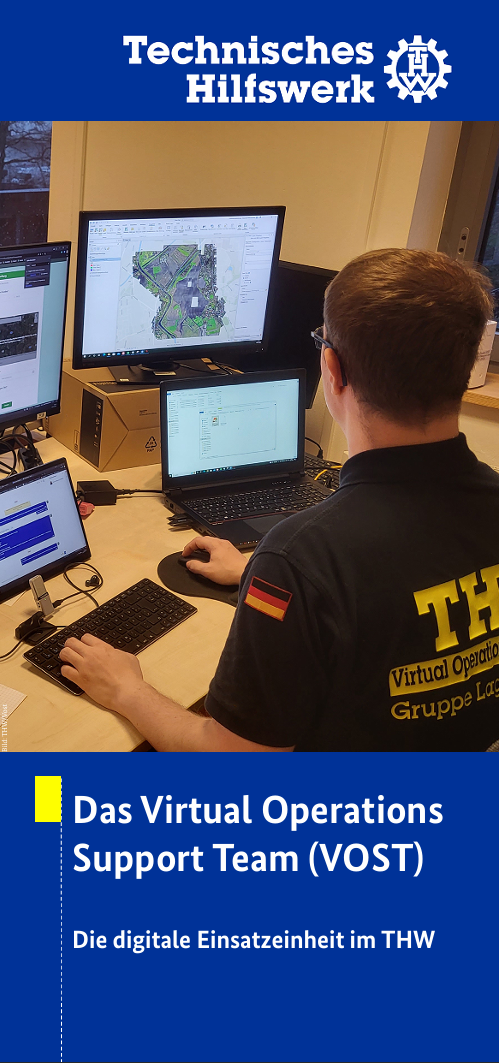

Best Practice: Das Virtual Operations Support Team (VOST) des THW

Das Virtual Operations Support Team (VOST) der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) wurde 2016 gegründet und ist ein herausragendes Beispiel für die strukturierte Nutzung von Social Media, Open Source Intelligence (OSINT) und Geoinformationssystem im Katastrophenschutz. Die erste deutsche rein ehrenamtliche digitale Einheit in der Gefahrenabwehr besteht heute aus über 60 spezialisierten Helferinnen und Helfern. Durch die virtuelle Tätigkeit der Datenauswertung- und visualsierung kann das VOST schnell national und international in den Einsatz gehen, etwa bei Hochwasserlagen, Flutkatastrophen, Erdbeben, Großveranstaltungen oder in Pandemielagen.

Die Kernaufgaben des VOST THW konzentrieren sich im Wesentlichen auf zwei zentrale Bereiche: die digitale Lageerkundung und die digitale Lagekartierung. Im Rahmen der digitalen Lageerkundung werden öffentlich zugängliche Informationen systematisch gesammelt, verifiziert und in den jeweiligen Einsatzkontext eingeordnet. Die digitale Lagekartierung umfasst die Visualisierung dieser relevanten Daten in digitalen Karten, etwa mittels Geografischer Informationssysteme (GIS).

Das VOST ist disloziert organisiert – die virtuellen Einsatzkräfte arbeiten standortunabhängig und sind somit weitgehend resilient gegenüber lokalen Infrastrukturausfällen. Durch die Zusammenarbeit mit anderen VOST existiert ein tragfähiges Netzwerk digitaler Unterstützung, das bei Bedarf flexibel und schnell aktiviert werden kann.

Krisenkommunikation und Social-Media-Strategien für BOS

Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) stehen zunehmend vor der Herausforderung, ihre Öffentlichkeitsarbeit an die digitale Realität anzupassen. Neber der Schnelligkeit existieren in einer digitalen Welt Anforderungen wie eine möglichst dialogorientierte und menschenzentrierte Krisenkommunikation durchzuführen. Wenn behördliche Social-Media-Accounts zwar im Alltag für die Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden und im Krisen- oder Katastrophenfall stillstehen, kann ein Informationsdefizit entstehen. Deshalb sind Social-Media-Strategien für die Krisenkommunikation besonders wichtig geworden. Sie können, effektiv genutzt, auch als einsatz-taktisches Werkzeug verstanden werden. Gefahrenabwehrorganisationen genießen in der Regel in Deutschland ein großes Vertrauen, sodass die Krisenkommunikation auf dieses Fundament aufbauen kann.

Dabei gilt:

- Plattformgerechte Kommunikation: Amtsdeutsch funktioniert in sozialen Medien oft nicht. Eine verständliche, bevölkerungsnahe Sprache ist entscheidend.

- Dialogorientierung: Social Media ist keine Einbahnstraße. Die Einbindung der Bevölkerung als Teil aktiver Kommunikation ist zentral.

- Schnelligkeit: Die 4-W-Taktik zu Beginn eines Ereignisses kann kommunikative Zeitvorteile schaffen („we know, we do, we care, we’ll be back“)

- Transparenz und Vertrauen: Echtzeitkommunikation schafft Glaubwürdigkeit – sofern sie verlässlich und korrekt ist.

Integration in das Katastrophenmanagement

Die Einbindung sozialer Medien in das Katastrophenmanagement eröffnet vielfältige Chancen, stellt jedoch auch komplexe Anforderungen an Organisationen und Einsatzkräfte. Damit ihr Potenzial voll ausgeschöpft werden kann, sind zeitgemäße Schulungen und Fortbildungen für Einsatzkräfte unerlässlich. Ebenso bedarf es einer geeigneten technischen Infrastruktur zur systematischen Datenerhebung und -auswertung. Soziale Medien sollten darüber hinaus als fester Bestandteil in den Führungsvorgang nach FwDV 100 integriert werden. Auch die Krisenkommunikation muss weiterentwickelt werden, um die spezifischen Dynamiken sozialer Medien zielgerichtet zu nutzen. Perspektivisch sollte zudem ein moderner „S2“ (Sachgebiet 2 – Lage) Methoden der Datenanalyse und Visualisierung einsetzen, um die Lagebewertung zu verbessern. Nicht zuletzt sind rechtliche Fragen zu Datenschutz, Verantwortlichkeiten und Meldepflichten zu klären, um den professionellen und rechtssicheren Umgang mit sozialen Medien im Krisenfall zu gewährleisten.

Aktuelle Entwicklungen und Ausblick

Mit dem zunehmenden Einsatz von KI zur Datenanalyse, dem Einsatz von Drohnen und Satellitenbildern sowie der Etablierung internationaler Netzwerke wie VOST Europe wird die Nutzung digitaler Informationskanäle weiter professionalisiert. Gleichzeitig wächst das öffentliche Bewusstsein für die Notwendigkeit digitaler Resilienz. Ziel muss es sein, die Bevölkerung nicht nur zu informieren, sondern aktiv einzubinden und ihre digitale Kompetenz für den Bevölkerungsschutz nutzbar zu machen. Der Schlüssel liegt in einer integrativen, partizipativen und technologieoffenen Sicherheitsarchitektur.

Abbildung 3: Durchblick im Datenstrom: das VOST im THW (©THW)

Abbildung 2: VOST bei der Fußball-Europameisterschaft der Herren 2024: Virtueller Katastrophenschutz (©THW)

Soziale Medien sind also nicht per se als Lösung oder Risiko zu beurteilen – unabhängig von ihrer Bewertung sind sie ein nicht wegzudenkender Teil unserer Gegenwart. Für den Bevölkerungsschutz und die Gefahrenabwehr stellen digitale Entwicklung Möglichkeiten dar, dessen Chancen und Risiken es fachlich zu gestalten gilt. Fortschrittliche Einheiten wie das VOST THW zeigen deutlich auf, dass digitale Innovation und ehrenamtliches Engagement Hand in Hand gehen können, um den Bevölkerungsschutz im 21. Jahrhundert zukunftsfähig zu machen.

Aktuelle Informationen

Deep Change – Cultural Foundations for a Desirable Future

Gestern fand in der Bundeskunsthalle das Studio Bonn-Event „Deep Change – Cultural Foundations for a Desirable Future“ in Kooperation mit der United Nations University – Institute for Environment and Human Security (UNU-EHS) statt. Anlass war der aktuelle Bericht der...

Neue Themenseite „Soziale Medien“ jetzt online!

Wir freuen uns, die Veröffentlichung unserer neuen Themenseite „Soziale Medien im Bevölkerungsschutz und Katastrophenmanagement“ bekanntzugeben. Schnell, direkt, weitreichend – soziale Medien verändern die Art, wie Informationen in Krisensituationen verbreitet und...

Soziale Medien in der Krisenkommunikation

Am 12. November 2024 fand in Lahnstein der Workshop „Soziale Medien – Wie kann Krisenkommunikation bei extremen Überflutungen gelingen?“ der Hochwassernotgemeinschaft Rhein e.V. statt. Unter den Teilnehmenden waren Vertreter:innen der Gemeinden, der Rettungskräfte,...

Weitere Informationen

Humanitäre Hilfe und Konzepte der digitalen Hilfeleistung

Fiedrich, F., Fathi, R. (2018). Humanitäre Hilfe und Konzepte der digitalen Hilfeleistung. In: Reuter, C. (eds) Sicherheitskritische Mensch-Computer-Interaktion. Springer Vieweg, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-19523-6_25

Soziale Medien in der Gefahrenabwehr

Lülf, M. & Fathi, R. (Herausgeber) (2022): Soziale Medien in der Gefahrenabwehr. Kohlhammer, Suttgart.